\ 開発会社選びで失敗したくない方へ /

システム開発・WEB制作を発注する際の“正しい選び方”を

全8回の無料メルマガでお届けしています。

- よくある失敗例と回避法

- 信頼できる会社を見極めるポイント

- 外注が初めての方も安心

\ 登録はこちら!名前とメールアドレスだけ /

\ 開発会社選びで失敗したくない方へ /

システム開発・WEB制作を発注する際の“正しい選び方”を

全8回の無料メルマガでお届けしています。

\ 登録はこちら!名前とメールアドレスだけ /

やりとりしている担当者、

実は元請けじゃなくて下請けかも…?

日々の開発・保守業務のなかで、そんな違和感を抱いたことはありませんか?

その構造に気づいた瞬間「直接依頼できたらコストも下がるのでは?」と考えるのはごく自然なことです。

しかし、元請けを飛ばして直接契約するのは、法的に大丈夫なのでしょうか?

本記事では、そんなモヤモヤを感じている発注者側の立場に立ち、“元請け”と“下請け”の関係性や、下請けとの直接契約の“違法性の有無”などについて考察していきます。

ここでは、そもそもの“元請け”・“下請け”という言葉を定義し、システム開発会社の関係性について詳しく考察していきます。

あれ? 実際に対応してくれているのは、

契約した会社の人ではないかも…

日々のシステム運用や保守のやりとりのなかで、このように感じたことはありませんか?

たとえば、名刺やメールアドレスのドメインが契約企業とは違っていたり、打ち合わせで自己紹介された際に「○○株式会社(聞いたことがない社名)から来ています」と言われた経験があったり。

そんなちょっとした違和感が、実は「下請け企業が実務を担っている」ことのサインである場合があります。

また、対応スピードや返答内容に関して「一度持ち帰って確認します」という返事が多い場合、それは下請けに作業を依頼している構造である可能性が高いです。

中には、継続的にやりとりしているうちに、下請け企業の担当者の方と信頼関係が生まれ、「この人がいないと業務がまわらない」と感じることもあるでしょう。

こうした状況に気づいたとき、あなたが契約している“元請け企業”は、実務を外部に委託している「仲介役」に過ぎないのかもしれません。

これまでのやり取りに不満や不便がなければ問題ないかと思いますが、やりとりの実態と契約にズレがある場合は、不信感が募るのも無理もありません。

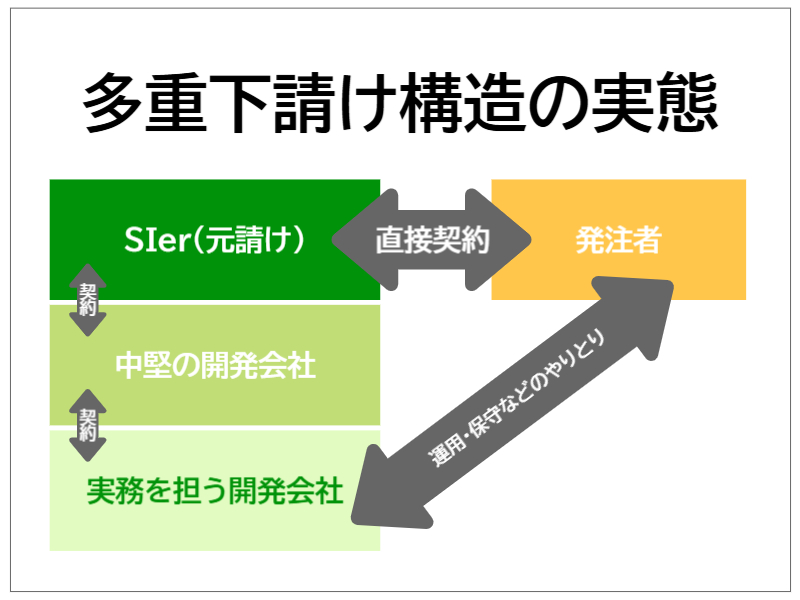

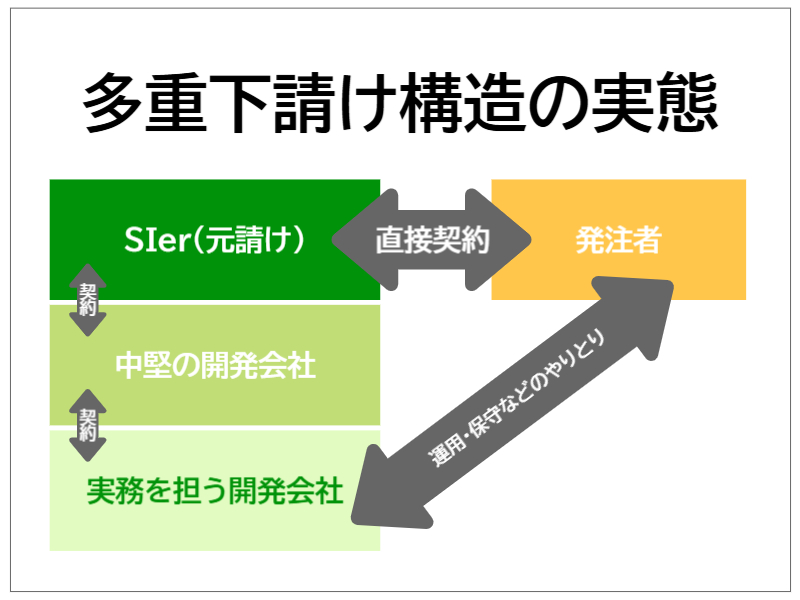

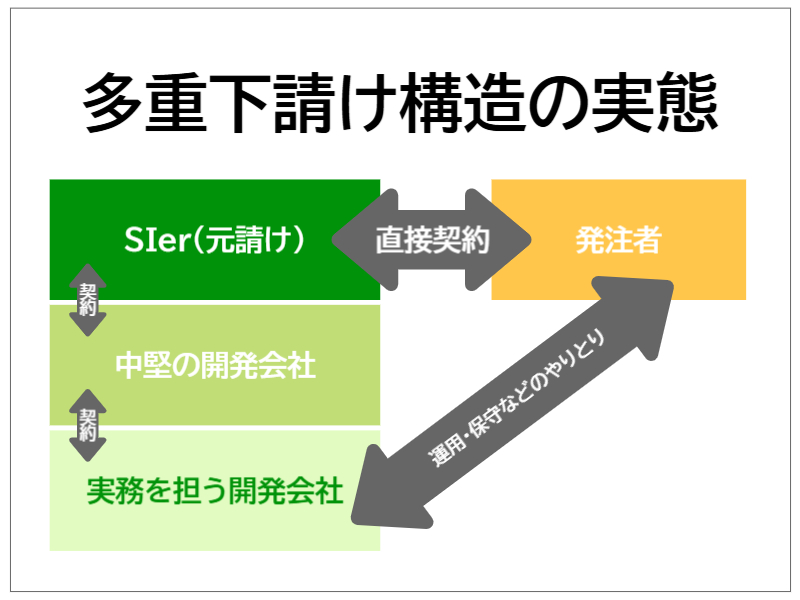

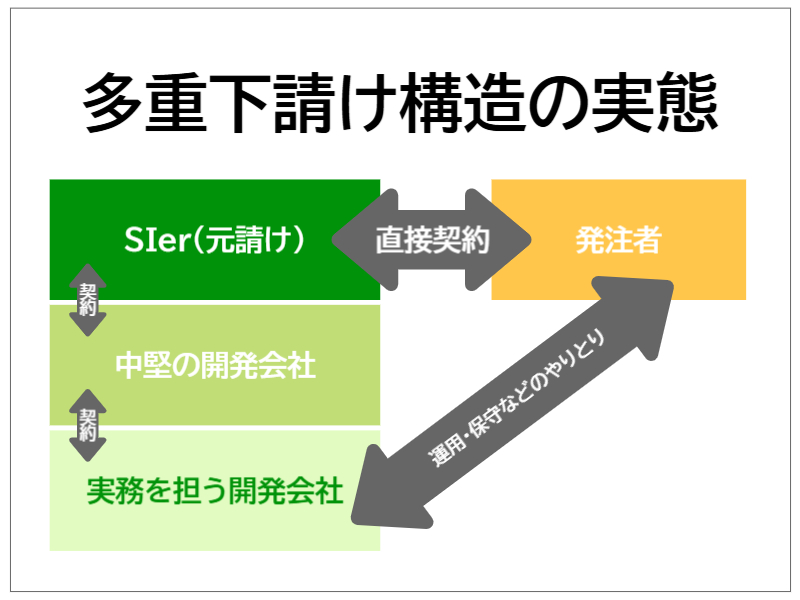

IT業界では、ひとつのプロジェクトに対して複数の企業が関与する「多重下請け構造」が一般的に見られます。

たとえば、下記の図のように「発注者」が「大手SIer(元請け)」に依頼し、そのSIerが「中堅の開発会社」へ、さらに「実務を担うエンジニアが所属する開発会社」へと委託が重ねられる構図が見受けられます。

このような構造は、一見すると「非効率」や「利益の中抜き」としてネガティブに捉えられがちですが、決して悪いことばかりではありません。

というのも、IT業界は慢性的な人材不足に悩まされており、元請け企業だけでプロジェクトを完結させるのが難しいという現実にさらされています。

特定分野のスキルを持ったエンジニアを必要なタイミングで確保するには、専門性のある下請け企業やフリーランスとの柔軟な連携が不可欠となるのです。

そのため多重構造を活用することで、プロジェクトの品質や納期を守る仕組みが成り立っているとも言えます。

つまり、多重下請け構造は「リスク分散」や「リソース調達の柔軟性」という観点で見れば、合理的な選択肢でもあるのです。

しかし、これが誤解を招き、発注者と元請けの関係性が悪化することになっては本末転倒です。

構造そのものをすべて否定するのではなく、それが発注者にとって“見える化”され、信頼関係が相互に成り立っているかどうかが重要なので、もし発注者が信頼できないと感じてしまった場合には機能しなくなってしまう構造でもあります。

“下請け”と聞くと、どうしても“上下関係”を連想させてしまい、「技術力が低いのではないか」等のあまりいいイメージを抱かない方もいるかもしれません。

しかし、それは大きな誤解です。

IT業界における“下請け”とは、単にプロジェクトの流通構造を示しているにすぎません。

実際には、高度な技術力や専門性を持ち、最前線で開発や保守を支えているのが“下請け企業”であることが少なくありません。

下記の引用のように、政府もその見え方を改めるという方針を2025年1月に示したところです。

政府は、法律上の「下請け」という用語が発注者と受注者の上下関係をイメージさせるとして、「中小受託事業者」という用語に改める方針を固めました。発注者と受注者の対等な関係づくりを促し、適正な価格交渉につなげるねらいがあります。

引用元:NHKニュース

同じく「元請けだから安心」とも言い切れないのが実情です。

元請けは全体の管理や窓口としての役割を担いますが、実際の作業は別の企業が行っていることが多く、サービスの品質やスピード感は元請けのネームバリューだけで判断することはできません。

大切なのは、立場や肩書きではなく「誰がどのように対応してくれるのか」という実態を見極めることです。

もし、やりとりしている下請け企業に対して信頼感や技術力を感じているのであれば、その判断は間違っていないでしょう。

構造ではなく、中身を見て判断することが、より良いパートナー選びにつながります。

では、現在あなたが契約している案件に対し「元請けとの契約だけど下請けとのやり取りなのでは?」と疑問を感じた場合、どんな影響が生じるのでしょうか? 一つひとつ見ていきましょう。

実際にやりとりをしている担当者が、契約している会社とは別の企業に所属していたと気づいたとき

どうして最初に説明してくれなかったのか

下請けを使っていることを隠していたのでは?

と不信感を抱く方も少なくありません。

しかし元請け企業側からすると「隠していた」という意識なく契約が進んでいくことは多くあります。

IT業界では、案件ごとに最適なスキルを持つパートナー企業とチームを組むことが一般的です。

その中で、対応担当者がグループ企業や協力会社の社員であることはよくある話なのです。

元請けとしては「業務の質で判断してもらえれば十分」、「説明の必要性を感じなかった」と考えているため、わざわざ言わなかったということが起こります。

このように、発注者側と元請け側の間には“事実認識のギャップ”が存在しており、発注者にとっては重要な「誰が作業しているのか」という情報も、元請けにとっては「業務の進行に支障がなければ問題ない」という判断になってしまうことがあるのです。

このギャップが不信感を生まないようにするためには、構造を「隠す/隠さない」の問題ではなく、最初から「共有すべき情報」として丁寧に説明されていれば、お互いの信頼関係が保たれやすいのではないでしょうか。

説明されるのを待つだけでなく、自ら質問してみることも、場合によっては必要になります。

やりとりしている担当者の名刺やメールアドレスが、自社と契約している企業名と異なっていた場合、それは「元請け企業(契約先)」が実務を「下請け企業」に再委託している可能性が高いです。

このような契約関係は、IT業界では珍しいものではなく、特に開発・保守業務では一般的な形態であると言えます。

多くの場合、発注者(あなた)と元請け企業の間には「請負契約」または「準委任契約」が結ばれているかと思います。

元請け企業はその一部または全部の業務を、信頼できる下請け企業に再委託し、実務を進めます。

下請けとの間では、さらに個別の請負契約や準委任契約が結ばれており、元請けは全体の進行管理と顧客対応を担いながら、実務を分担しています。わかりやすいように、先ほどの画像をもう一度提示しておきますね。

このような多層構造は、技術的な専門性を確保し、リソースの最適配置を行うための合理的な仕組みでもあります。

ただし、発注者から見ると「契約している会社と作業している会社が違う」という点に戸惑いを覚えるのも無理はありません。

構造の良し悪しではなく、「こんな構造で成り立つ契約もあるんだな」と捉えてもらえたら幸いです。

現在やりとりしている下請け企業と直接契約すれば、コストを抑えられるのでは?

とお考えかと思いますので、ここからは核心に迫って解説していきます。

実際、元請け企業を通さずに下請けと直接契約を行えば、中間マージンが発生しなくなるため、一定のコスト削減が見込めるケースはあります。

特に、保守や小規模な改修といった継続業務では、月額費用の削減につながる可能性もあるでしょう。

また、法律的に「元請けを飛ばして下請けと契約すること」が直ちに違法となるわけではありません。

顧客には、契約終了後に新たなパートナーと契約を結ぶ自由があります。

ただし、現在の契約中に引き抜き的な動きを取ると、契約違反や不法行為と見なされるリスクがあるため、慎重な対応が求められます。

また、元請けが提供していたプロジェクト管理や品質保証、契約・法務対応などのサービスが失われる分、そのコストが別の形で顕在化する可能性もあります。

価格だけでなく、サポートや責任分担の明確さも含めて総合的に検討することが重要となります。

では、気になる“違法性”について深ぼっていきますね。

注意点をまとめているので、契約自体を変えたい場合は参考になるかと思います。

下請け企業との直接契約を検討する際、まず確認すべきなのは、現在の元請け企業との契約書にどのような条項が記載されているかです。

多くの業務委託契約書や請負契約書には、「再委託先との直接取引を禁止する条項」「契約終了後◯年間は元請けを経由しない直接取引を禁止」といった文言が含まれている場合があります。

このような条項がある場合、下請け企業との直接契約は、元請け企業との契約違反とみなされる可能性があります。

また、「営業秘密の保持」や「競業避止」に関する条項も見落とせません。

たとえ契約期間が満了していたとしても、「業務遂行上知り得た営業上または技術上の秘密を第三者に漏洩・開示する」ことや「委託者と競合する業務を直接または間接に行う」など、条項に抵触する形で下請けとの契約を進めた場合、元請けから損害賠償請求を受けるリスクが生じます。

一方で、契約書にこうした制限が明記されていない場合、法的には直接契約する自由があると考えられますが、契約書の文言は専門的で曖昧な表現も多いため、判断に迷う場合は法務担当者や弁護士に確認することをおすすめします。

元請け飛ばしが「違法」と判断されるかどうかは、感情的な問題ではなく、契約書の内容によって決まるという視点を忘れないことが、なによりも身を守る大事な策ですね。

下請け企業と直接契約したいと考えたとき、現在の元請け企業との契約期間がまだ残っているかどうかは、非常に重要なポイントです。

というのも、契約期間中に元請けを外して別の会社と契約する場合、契約違反とみなされるリスクがあるからです。

そこで確認したいのは、契約書に記載された「契約期間」および「中途解約に関する条項」です。

多くの場合、「●ヶ月前までに書面で通知することで解約可能」などの規定があります。

これに従って正式な手続きを踏めば、契約期間中でも解除は可能です。

ただし、業務の性質によっては、途中解約に違約金や損害賠償が発生する場合もあるため、条項の内容は慎重に確認する必要があります。

また、契約解除をせずに、裏で下請け企業との契約を進めてしまうと、元請けとの契約が生きている状態での“並行取引”と見なされ、法的・倫理的なトラブルを引き起こす可能性があります。

たとえ発注者側の「下請けと直接やり取りしたい」という純粋な動機があったとしても、元請けに対しての説明や手続きなしに動くことは避けたほうがいいでしょう。

契約期間中であっても、契約上のルールに従い、段階を踏んで適切に契約を解除すれば、別会社との契約は可能です。

ただし、トラブルを避けるためにも、計画的な進行と関係者への誠実な説明は欠かさず行うようにしましょう。

下請け企業との直接契約を検討する際、注意したいのが「元請けと下請けの契約関係に干渉しない」という基本的な原則です。

というのも、元請けと下請けの間には、顧客とは別に独立した契約関係が存在しており、第三者がその契約に関して不当に影響を与える行為は“契約干渉”として不法行為とみなされる可能性があるからです。

たとえば、発注者側が下請け企業に対して「今後はうちと直接契約しないか?」と声をかけた結果、下請けが元請けとの契約を解除したような場合、元請けが損害を被ったと主張すれば、発注者が損害賠償を請求されるリスクがあります。

このような契約干渉が違法とされる理由は「自由な契約関係を守る」という民法上の原則があるためです。

たとえ善意であっても、他人の契約に影響を及ぼす行動は慎まなければなりません。

そのため、下請けと新たに契約を結ぶことを検討する場合には、元請けとの契約が終了してから、あるいは元請けに対して事前に十分な説明と合意形成を図ってから行うことが、お互いに安全かつトラブルのない進め方になると言えるでしょう。

元請けを飛ばして直接契約するということに関して、“元請け”と“下請け”の関係性や、下請けとの直接契約の“違法性の有無”などについて解説していきました。

元々の契約がある以上、状況を変えるということはかなりの労力と気力を伴うものになります。

しかし、元請けとのやりとりに不満があるけれど、契約上下請けに直接契約をお願いできない場合は、システムの運用・保守契約先を別の開発会社に移行するというのも一つの手です。

その場合は、一から調べるよりも、御社の事情を汲んだうえで弊社がいくつかご提案することも可能です。

開発会社選びのご相談や相見積もりも無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

気になっているけど、まだ動けていない…

そんな方に向けて、全8回の無料メルマガを配信しています。

外注初心者でも安心して使える開発会社選びの考え方と

失敗しないためのチェックポイントをまとめました。

\ 名前とメールアドレスだけ!登録はこちら /