サーバーリプレースとは?リスクや確認・注意事項まとめ

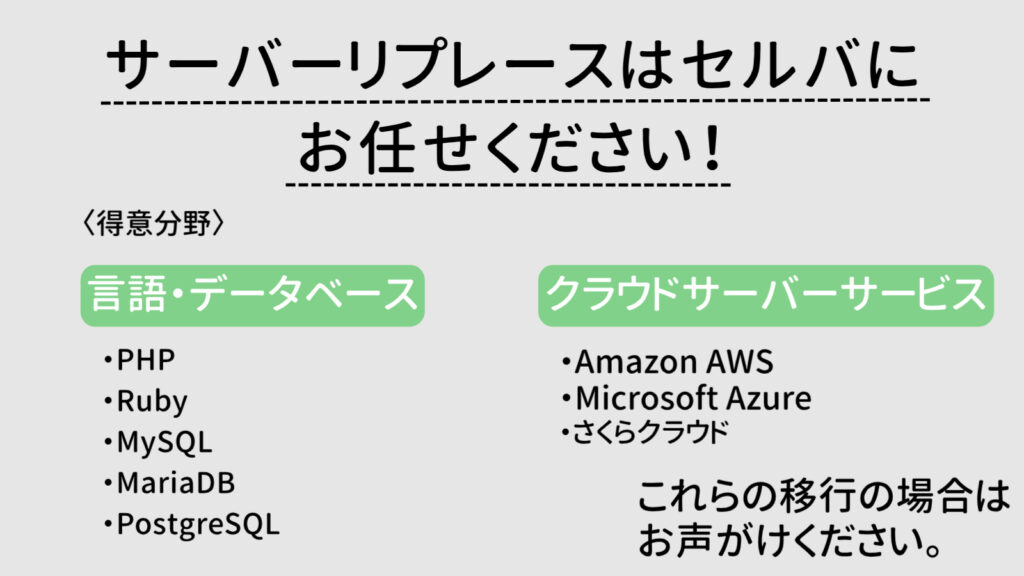

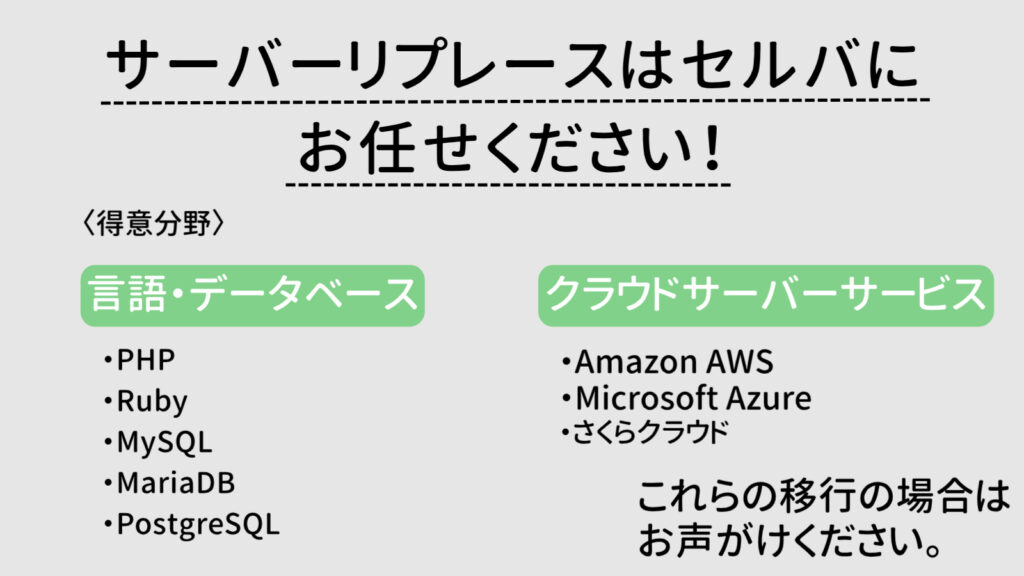

こんにちは。セルバです。東京・大阪で20年、システム開発やWEB制作を行っています。

皆さんはサーバーリプレースをしたことがありますか?システムを安全に動かしていくには欠かせない作業です。

今回は、サーバーリプレースが必要な理由や、予算・手順について解説します。

サーバーリプレースとは

サーバーリプレースとは、古くなったサーバーやサポートが切れたサーバーを新しいサーバーに置き換えることを指します。サーバー更改とも言われます。

サーバーは使用年数が長くなると故障する可能性が高まり、データが消失してしまう可能性があります。

そうなる前に、新しいサーバーへと移行するのがサーバーリプレースです。

サーバーの種類

サーバーは大きく分けて2タイプに分けることができます。

基本的には、レンタルサーバー会社から自社の使い方に合わせて年間契約を行ってサーバーを利用します。

物理サーバー

物理的に実体をもつサーバーコンピューターを物理サーバーといいます。

「共用サーバー」や「専用サーバー」などは物理サーバーに分類されます。

共有サーバー

共用サーバーは他ユーザーと1台のサーバーを共有しながら利用します。

そのため、特定ユーザーの負荷があがるようなことがあれば、同じサーバーにいる他ユーザーも影響を受けます。

専用サーバー

専用サーバーは1台を占有して利用することができるので、他ユーザーからの影響を受けず比較的安定してサーバーを稼働させることができます。

仮装サーバー

仮想サーバーは、1台の物理サーバー上で複数のOSを稼働させることで、「複数のサーバー(仮想)」を稼働させる仕組みのことを指します。仮想サーバーは、さらに「VPS」「クラウドサーバー」の2種類に分けられます。

VPS

共用サーバーと同様に、1台の物理サーバーを共有しますが、利用者一人ひとりに環境が仮想上に構築されているので、他の利用者の影響を受けにくい特徴があります。

クラウドサーバー

クラウドサーバーは、クラウド環境に作られたサーバーのことです。

複数の物理コンピュータにネットワークがまたがって構築されているので、必要な分のCPUやメモリを自由に設定できます。

サーバーリプレースを行う理由

サーバーリプレースを行う理由は主に2つあります。

ハードウェアの老朽化

サーバーリプレースを行う理由の1つに、ハードウェアの老朽化があります。

ハードウェアが老朽化すると、スペックやストレージの容量が不足するといった不具合が生じることがあります。

HDDの増設や運用方法を見直すのも一つの手ですが、根本的な解決にはなりません。

そのため、サーバーの老朽化が進んできたら、適切なタイミングでリプレースを行うことが必要になります。

ハードウェアやOSのサポート終了

サーバーリプレースを行う理由のもう一つに、ハードウェアやOSのサポート終了があります。

サーバーの機器メーカーやOS提供会社はサポート期間を設けているため、これが終了すると自社で修理や交換を行う必要があります。

また、サーバー機器の部品の販売が終了する可能性があるため、そもそも交換や修理自体できないことも。

さらに、古いサーバーのままだと新しいアプリケーションやOSに対応できなくなる場合があります。

そのため、サーバーのサポートが切れる前にリプレースを行うことが必要になります。

古いサーバーを放置するリスク

サーバーリプレースを行わず、古いサーバーを放置することはとても危険な行為です。

ここでは、老朽化したサーバーを放置することで起こるリスクについて説明します。

データ消失の可能性が高まる

古くなったサーバーを放置すると、データが消失してしまう可能性があります。

古いサーバーは故障する可能性が高くなるため、データのバックアップを取ることが困難になってきます。

また、古いサーバーは新しい技術に対応していない場合があり、データの移行が困難になることもあります。

そのため、サーバーリプレースを行うことで、データの保全を確実にすることができます。

セキュリティが低下

古いサーバーを利用していると、OSのサポート期間がいずれ終了します。

使用しているOSのサポートが終了すると、メーカーからセキュリティバッチが発行されなくなります。

そうなると、セキュリティが弱くなり、外部からサイバー攻撃を受ける可能性が高まります。

セキュリティ強化されたOSをサーバーにダウンロードしようと思っても、サーバー自体が古いためCPUがOSのスペックに対応できず、OSの性能が十分に発揮できません。

業務効率が悪くなる

サーバーは使い続けると老朽化するため、次第に処理能力が低下します。ストレージの容量やメモリがいっぱいになり、CPUに寿命が来るからです。

業務効率が低下すると、会社全体の生産性も低下するため、企業にとって悪影響がとても大きくなります。

サーバーリプレースのタイミング

サーバーリプレースを行う目安をここでは紹介します。

5年以上使用している

減価償却資産であるサーバーは、耐用年数が6年と定められています。

よって、サーバー機器メーカーは最低6年間はサーバーが正常に運用できるように設計しています。

しかし、利用頻度などにより通常より経年劣化が早く進む可能性があります。

よって、一般的にサーバーリプレースは「5年以上」使用しているかどうか、が目安になります。

もちろん、場合によっては5年よりも短期でサーバーリプレースが必要になる場合もあります。以下の目安も同時にチェックしてください。

ハードウェアやOSのサポート切れまであと1年

サーバーリプレースは、完了までに1年以上かかることが多いです。

そのため、サポートが切れるギリギリの時期にリプレースを行おうとすると、リプレース期間中にハードウェアやOSのサポートが切れてしまいます。

前述の通り、サポートが終了すると様々な不具合が起こります。

処理スピードが遅くなった

処理スピードが遅くなったと感じるようになったら、リプレースを考える時期です。

部品の劣化やデータ容量の増加によりサーバーが老朽化し、サーバーの処理スピードが落ちていると考えられるからです。

メンテナンスを行なってもサーバーの処理速度は元通りにはならないので、リプレースをする必要があります。

故障が多くなった

サーバーを使い続けていると、ハードウェア部品が経年劣化し、故障が増えます。

このような場合、サーバー内部の部品を取り替えなければ故障がより増えてしまいます。

故障が多いと感じたら、サーバーの限界がきている可能性があるので完全にサーバーが動かなくなる前に必ずリプレースをしましょう。

容量不足

アプリケーションの追加や更新に必要な容量が不足し、正常に動作しなくなった場合もリプレースが必要です。

サーバーを使い続けていると、ハードウェアのスペック不足が起こり、ストレージの容量が不足します。

また、データ量が増加すると、システムへの負荷も増えるため、処理スピードが遅くなる原因にも繋がります。

サーバーリプレースの手順

ここでは、一般的なサーバーリプレースの手順をご紹介します。

システム要件の定義の確認

まず初めに、新しいサーバーに必要なシステム要件を確認しましょう。

現場が必要としている要件を揃えることで、移行先のサーバーを選ぶことができます。

また、自社で使っているサーバーのうち、リプレースが必要な台数や稼働しているアプリケーションを整理しm何が追加で必要なのかを明らかにしておくのも必要です。

予算の確保

次にサーバーリプレースに必要な予算を見積もり、確保するようにしましょう。

▼予算の内訳

ハードウェア、OS、ソフトウェア、運用・サポート

これら総コストを見積もって予算がいくらなのかを確認します。

予算は容量やサーバーの性能へ直接影響します。欲しい要件を全て満たすとなると予算がいくらあっても足りません。リプレース計画が進むにつれて何を基準に見積もればよいか分からなくなるので、ある程度の線引きするためにも予算を定めるようにしてください。

運用状態と予算を抑えた上で製品のラインナップから最適な導入機器を選ぶとある程度的を絞った状態で、より深い検討ができるようになります。

スケジュールを決める

リプレース内容が具体的に決まったら、新サーバーの導入日や動作確認、切替日をいつにするかを決めましょう。

切替には一般的に1年以上を要します。余裕を持たせた日程計画を立てるのが重要です。

新サーバー構築

新しいサーバーで、ハードウェアとソフトウェアの設定を行い、システム構築を行います。

テストと検証

本番環境でアプリケーションを動かす前にテストと検証を行います。

本番データ移行

ついに旧サーバーで使用しているデータを新サーバーに移行します。

旧サーバーとの並行稼働

旧サーバーと新サーバーを並行運用することで、旧サーバーと同じように動くかどうかを確認します。

新サーバーへの完全移行

旧サーバーとの並行稼働で新サーバーに問題がなければ、完全に新サーバーへ切り替えます。

これで、サーバーリプレースは完了です。

サーバーリプレースにかかる期間

サーバーリプレースは、リプレース内容によってかかる期間が変わってきます。

リプレース内容で異なる

比較的短期のものは1年未満でリプレースが完了しますが、基本的にはシステム要件の確認などを含めて1年以上の余裕を持ってリプレースを行うと考えておきましょう。

サーバー移行時の注意点

新サーバーへ移行する場合、移行先となる新しいサーバーのスペックを検討する必要があります。

そのためにまず、現在使用しているサーバー情報を必ず確認するようにしてください。

以下にサーバーリプレース時の注意点を説明します。

余裕を持って計画を始める

1年以上の余裕を持って計画を立てましょう。

サーバーリプレースの内容次第では、長い期間を使ってリプレース作業を行うことになるため、できるだけ時間に余裕を持ってリプレースを始める必要があります。

まだ計画を立てていない段階では、実際どのくらい時間がかかるのかが分からないため、できるだけ長めにリプレース期間をとっておきましょう。

データのバックアップを取っておく

リプレース作業中に何らかの障害が発生し、データやサーバー内のデータが全て消えてしまうという事態が発生することがあります。

このような万が一の事態に備えて、データのバックアップを取っておくことが何よりも重要です。

また、障害が発生したときに備え、バックアップデータから復旧手順を決めておくと、スムーズに復旧ができるので、あらかじめ手順を用意しておきましょう。

現状把握をしておく

現在のサーバーを運用していて困ったことや改善したい点は必ず把握しておきましょう。

可能であれば、日々の運営をおこなっている実作業スタッフへヒアリングを行い、現場レベルで必要な要件を吸い出すように心がけてください。

「HDDを予算の上限まで大きくしてほしい」「データの保全性を高めたいのでRAID5で構築してほしい」「WebサーバーとDBサーバーを複数台で構成したい」など実際の運営状況によってサーバーの構成の正解は変わってくるからです。

事前に確認しておくべき情報

ある程度欲しいサーバーの方向性が定まったら、実際に移行先のサーバーを決定する上で必要な情報を改めて確認しておきましょう。

物理サーバーなのか、仮想サーバーなのかといったこともそれぞれの利点・欠点を把握した上で選びましょう。

- サーバーの使用用途

- サーバーの形態と台数

- サーバースペック(CPU,コア数,メモリ,HDD総容量など)

- インストールされているアプリケーション

- バックアップの有無

- UPS(無停電電源装置)の使用有無

上記の基本的な情報を抑えておけば、ある程度サーバー選定の目星はつくでしょう。

予算の確認

予算は必ず確認するようにしておきましょう。一言でサーバーといっても上限、下限と値段によって性能は様々です。

予算は容量やサーバーの性能へ直接影響します。

欲しい要件を全て満たすとなると予算がいくらあっても足りません。

リプレース計画が進むにつれて何を基準に見積もればよいか分からなくなるので、ある程度の線引きするためにも予算を定めるようにしてください。運用状態と予算を抑えた上で製品のラインナップから最適な導入機器を選ぶとある程度的を絞った状態で、より深い検討ができるようになります。

費用はどれくらいかかるのか

サーバーリプレースの際に一体いくら費用がかかるのでしょうか。

リプレース内容によってかなり異なるので一概には言えませんが、平均的な目安をご紹介します。

ハードウェア

- サーバー本体

- 関連機器(ネットワーク機器、ストレージなど)

サーバーの本体価格はメーカーやスペックによってかなり変わってきます。

安いもので10万円前後、高性能モデルは20万円以上かかることもあります。

ソフトウェア

- OS

- ミドルウェア

- アプリケーション

導入するソフトウェアによりますが、数万円ほどかかると考えておきましょう。

人件費

システムの設定作業は、専門的な知識と経験ある技術者が行います。

システム設定作業を自社で行わない場合は、外部に依頼することになるので、人件費が発生します。

セルバが行ったサーバーリプレースの費用

セルバで行っているサーバーリプレースにかかる費用のボリュームゾーンは、120万円です。

(新サーバー設置から稼働まで平均2ヶ月ほど要します)

実際は、システムの規模やプログラムの構成でかなり変動がありますが、最低でも70万円はかかると考えてもらって大丈夫です。

まとめ

- サーバーリプレースの目安期間は導入から「5年以上」。しかし、使用状況によって取り替え時期は様々なので動作が遅くなってきたらリプレースの検討を考えましょう。

- サーバーリプレースは予算確保のことを考えると完全移行まで1年以上かかることが多い。余裕を持って計画を立てることが重要。

- 欲しい要件を全て満たすにはいくら予算があっても足りない。ある程度線引きを行うことが大事。

いかがでしたか?サービスやシステムを日夜運用する企業にとってサーバーリプレースはとても大事な業務です。リプレース直前に慌てて準備することがないように、サーバー会社の言うままに構築するのではなく、事前に計画を立てておくことが必要です。また、サーバーを選定する際は現在の利用状況やこれからの展望など、WEBやサーバー知識に明るい人材へ事前にヒアリングしておくようにすることで不要なトラブルを防ぐことができるでしょう。