業務効率化の味方!RPAツールの製品比較と初心者向け解説

RPAを導入してと言われたけど、

何から調べればいいのか分からない

そもそもRPAって何? Excelマクロと何が違うの?

ツールがいろいろあるけど、どうやって選べばいいの?

そんなモヤモヤを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

RPAは、簡単にいえば「人間の代わりにパソコン作業をしてくれるロボット」。

でも、導入を検討しはじめると、思った以上に「ツールの種類」や「できることの違い」が多くて、戸惑う方も多いと思います。

本記事では、RPAを初めて知る方でもわかりやすいように、基本の解説から主要ツールの特徴・選び方までを解説していきます。

業務効率化とRPAツール

それでは、まずは業務効率化とRPAツールの関係について見ていきましょう。

なぜ今、業務効率化・働き方改革なのか

最近、「業務の効率化」や「働き方の見直し」という言葉を耳にすることが増えていませんか?

その背景には、社会全体の大きな変化があります。

どのような変化が起こっているのか見ていきましょう。

業務効率化・働き方改革を推進する背景

- 少子高齢化による人手不足

- ワークライフバランスを重視した働き方の推進

少子高齢化による人手不足

まずよく耳にする、少子高齢化による人手不足について解説します。

これはよく聞く話ではありますが、一旦データを整理してみましょう。

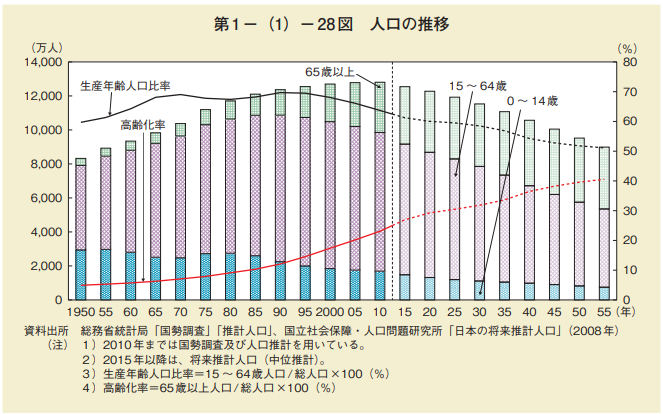

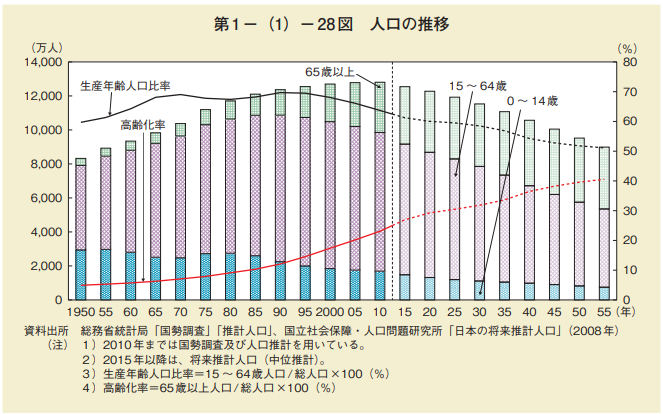

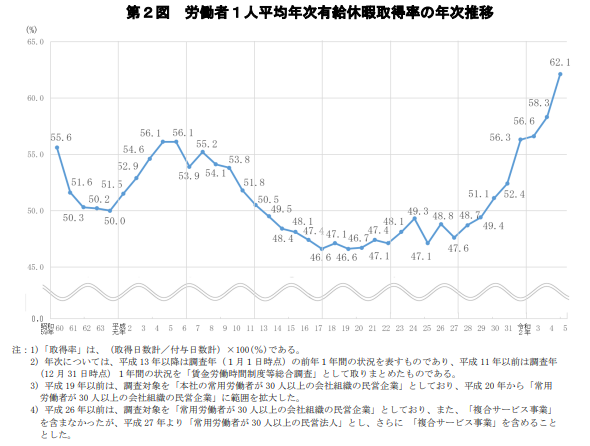

引用元:厚生労働省・労働経済の推移と特徴

このデータで言う赤い線が「高齢化率」、黒い線が「生産年齢人口比率(15~64歳)」です。

1995年を境に比率の変化が激しくなっており、現在の2025年では、全人口の中で積極的に働きやすいと言われる年齢の人が10人中6人、その後2055年頃には10人中4人が高齢層となってしまう予想がされています。

そうなると、企業が採用活動をしたところで、今よりももっと人材のマッチングに時間と労力がかかり、現場にいる人材に負担をかけざるを得なくなってきます。

毎月の請求書処理の一人当たりの負担が増えている・・・

誰かが休むと、他のメンバーにしわ寄せがくるなあ

こんなふうに、現場の人数が少しずつ足りなくなってきたことを、肌で感じている方も多いのではないでしょうか。

ワークライフバランスを重視した働き方の推進

また、働き方改革の流れにより「残業を減らそう」、「有給をちゃんと取ろう」といった動きも強まっています。

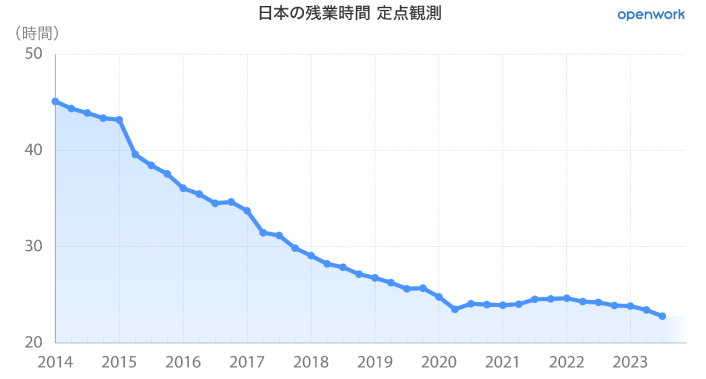

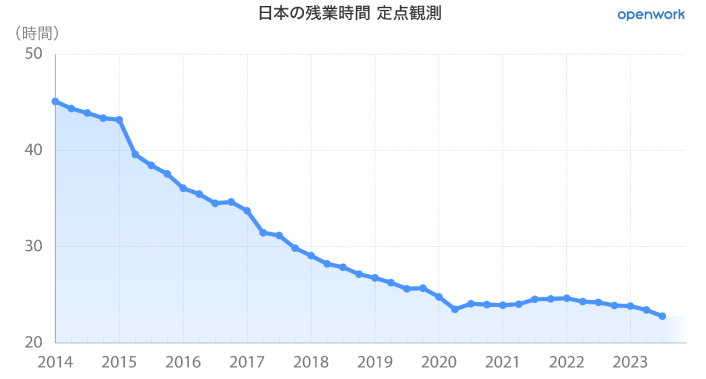

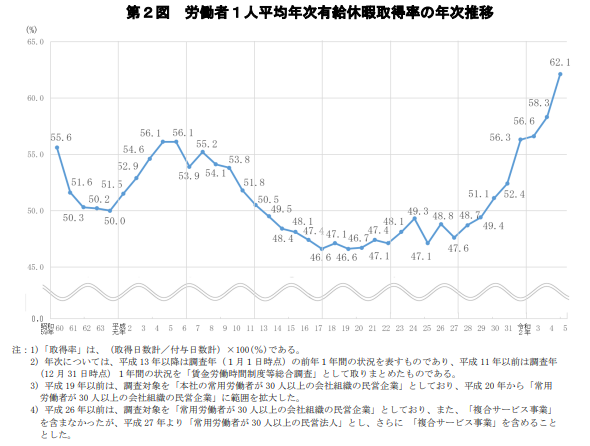

動きが強まっているだけでなく、結果として表れていることが、以下の表を見て分かっていただけるのではないでしょうか?

引用元:OpenWork 働きがい研究所 ・日本の残業時間 定点観測

この2つの表からもわかるように、残業時間が減ったり、有給取得率が回復したりと、”無駄に働く時間”というものが意識によって改善されてきているのが現状です。

しかし、企業によっては業務の効率化が進まず、一人当たりの仕事の量は変わらないままであることも多く、結果として“今までのやり方ではもうまわらない”という課題に直面している企業が増えています。

業務の効率化を考えたとき、コロナ禍によって今までの常識だった働き方を見直すタイミングが現れ、リモートワークやオンライン対応が進むにつれて「紙の書類を誰がどこで処理する?」、「はんこを押すためだけに出社…?」といった疑問も浮かび上がりました。

このように、今あらためて「業務の進め方を見直そう」、「ムダな作業を減らそう」という動きが加速しています。

効率化や働き方の改革は、一部の大企業だけでなく、あらゆる職場で必要とされていることがわかりますね。

現場が抱える問題と、その解決方法

多くの企業では今も、人の手に頼った“アナログな業務”が残ったままです。

たとえば、請求書や勤怠データの転記、紙帳票の確認作業、複数システムへの同じ情報の入力など、毎日コツコツやらなければいけない作業が多くあります。

これらの作業が、大きな時間のロスにつながっていることを感じる方も多いのではないでしょうか?

さらに、「この仕事は〇〇さんしかできない」といった“属人化”が進んでいると、担当者の休みや異動がそのままリスクになります。手間がかかる作業ほど「今さら変えられない」と放置されやすく、現場の疲弊や非効率の原因にもなっているんですね。

こうした問題を解決する手段のひとつとして、今注目されているのが業務効率化ツールです。

業務効率化や働き方改革に役立つツールは数多く存在します。

まずはそのツールを一覧にして見てみましょう。

| ジャンル | ツール例 | 主な用途 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| グループウェア | Microsoft 365 / Google Workspace | メール、カレンダー、チャット、ファイル共有など | 情報共有やコミュニケーション効率化に強い |

| タスク管理・プロジェクト管理 | Trello / Backlog / Asana | チームの業務可視化、進捗管理 | 在宅勤務や複数メンバーでの業務に有効 |

| ワークフロー管理 | kintone / ジョブカンワークフロー | 稟議、申請、承認などの社内手続きをデジタル化 | 紙・ハンコ文化からの脱却に有効 |

| チャットボット・FAQツール | Chatwork bot / PKSHA Chatbot / Zendesk | 問い合わせの自動応答、業務のQ&A対応 | 情報システムや人事部門での問合せ対応に活用されがち |

| 帳票・文書自動作成 | DocuSign / Adobe Acrobat / HENNGE | 契約書・申請書などの電子化、押印レス化 | 電子契約・電子文書対応に便利 |

| 業務補助 | Excelマクロ | 定型作業の自動実行(Excelマクロ内のみ) | ファイル内の処理特化の自動化 |

| 業務自動化(RPA) | UiPath / WinActor / Power | 定型作業の自動実行(他ツールとの連携も) | PC上の操作を“人の代わり”に行える |

このように、さまざまなツールが人手不足問題を解決してくれることがわかりました。

作業をすべて人が抱え込まず「任せられるところはツールに任せる」という考え方が、これからの時代の“新しい働き方”につながっていくと言えますね。

そのなかでも、今回のテーマである「RPAツール」とは、どのような立ち位置なのでしょうか?

RPAツールと他ツールの比較

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、パソコン上の決まった作業をロボットが代わりに行ってくれるツールで、現場レベルでも導入しやすいのが特徴です。

そんなRPAのメリットとデメリット、他ツールも合わせてみた場合の“向き・不向き”を比較してみましょう。

RPAのメリット

- 汎用性が高い:あらゆるソフトやWebシステムにまたがって使える(特定アプリに限定されない)

- 現場で使いやすい:部署単位の小さな業務から始められる/専門知識がなくても使えるツールも多い

- 操作の再現性が高い:人が行っていた操作をそのまま再現でき、業務フローの変更が少なくて済む

- 導入スピードが速い:プログラム開発をせず、比較的短期間で導入できるケースが多い

簡単に言えば、人の手作業を肩代わりできるのが「RPAツール」、一つひとつの業務自体を効率化できるのが「その他のツール」です。

RPAツールは、よく業務システムと混同されがちですが、実は“業務システムを操作する側”のツールです。

例えば 入力作業や検索、帳票の出力といった“人がシステム上で行っていた操作”を、RPAが代わりに自動でこなしてくれます。つまり、RPAは業務システムの機能をより効率的に活用するサポート役として活躍できるのです。

RPAのデメリット

- 定型業務にしか向かない:イレギュラーな判断が必要な業務は苦手

- ロボットの“中身”がブラックボックス化しやすい:属人化しやすく、トラブルの要因になることも

- 過剰に自動化しすぎると逆効果:本来は改善すべきフローをそのまま自動化してしまう

- システム改修・UI変更に弱い:操作対象の画面が変わるとエラーになることも

RPAツールを取り入れることで、これまで人の手で行っていた繰り返しの作業を任せられるようになります。

作業の時間や手間が減ることで、ミスが少なくなったり、働きやすさに良い変化をもたらしてくれたりと、メリットは大きいように見えます。

ただし、“導入するだけですべてうまくいく”というわけではありません。

今の仕事の流れを見直したり、使い方を工夫したりといった準備や工夫が必要になります。

うまく活用すれば、より重要な仕事や創造力を活かした仕事に集中できるようになり、働き方そのものを変えるきっかけにもなるかもしれません。

業務効率化ツールの“向き・不向き”

| ツール種別 | 向いている業務 | 苦手な業務 |

|---|---|---|

| RPA | 毎回同じ手順で行う定型操作 | 柔軟な判断が必要な業務 |

| ワークフロー系 | 申請~承認などの社内手続き全体 | クリックや転記の細かい操作 |

| チャットボット | よくある質問の自動応答 | 複雑な処理や個別対応 |

| 業務アプリ | 入力・集計・レポート業務など特化した業務 | 導入に設計の見直しが必要な場合も |

RPAツールを導入して自動化できるようになってくると、便利である反面、頼りすぎて業務効率化の効果が出ない場合もあります。

無駄な作業の効率化を目指してすぐに導入する前に、今一度「本当に自動化すべき業務なのか」、「業務自体に無駄がないだろうか?」と業務を見直すことも重要になってきます。

RPAツールの導入

では、さまざまな製品があるRPAツールですが、導入するときの注意点や製品の選び方について解説していきますね。

RPAツールを導入するときの進め方

RPAは、現場の作業をグッと効率化できる心強いツールですが、やみくもに導入してもうまく機能しないことがあります。まずは「何を自動化すべきか」を見極めることが成功のカギです。

RPAツールを導入するときの進め方

- 現場の業務を正しく把握する

- 小さく始める

- 業務体制の整備

①現場の業務を正しく把握する

まず最初にやるべきなのは、現場の業務を棚卸しすることです。

作業を細かく洗い出し「毎日・毎週必ず発生する」、「ルールが明確」、「手作業で時間がかかる」などをしっかり見える化しましょう。

また、現場だけでなく、連携部署などとの関係性はどうかまで棚卸ししておくと、業務方法を改善した際によりスムーズな連携を取れるようになります。

この作業は業務効率化を図る上でかなり重要になるので、しっかり時間をかけて丁寧に行いましょう。

②小さく始める

次に、小さく始めることからスタートしてみることをおすすめします。

いきなり全社展開するのではなく、まずは一部署・一業務に限定して試すことで、RPAの効果や社内の反応を見ながら進められます。

RPAツールによっては、トライアル版で試せるものもあるので、それを有効活用しましょう。

③業務体制の整備

導入後に陥りがちなのが、“RPAツールの使い方がわかるのが担当者ひとりだけ”という状態です。

そういった属人化は本末転倒なので、業務フローや操作手順のドキュメント化、定期的なメンテナンス体制の整備を進めることも、導入初期段階から視野に入れておきましょう。

RPAツールの選び方

RPAツールはさまざまな種類があり、選び方に困りますよね。

多くの選択肢の中から選ぶ際、“自社の業務や環境に合っているか”を見極めることが大切です。

たとえば、不要な操作が多いツールを選んでしまうと、現場の負担が逆に増えてしまうこともあります。

RPAツールの選び方

- ツールの使いやすさと「ノーコード」

- 連携業務に関わる「対応範囲」

- ツールによって大きく異なる「導入コスト」

ツールの使いやすさと「ノーコード」

まず注目したいのは、“使いやすさ”です。

RPAツールには「ノーコード」や「ローコード」、「コード型」があり、どのタイプを選ぶかで操作方法がかなり変わってきます。

「ノーコード」や「ローコード」は直感的に操作できるため、ITに詳しい技術者がいない又は不足している企業であれば使いやすいと感じるツールでしょう。

また、日本語のマニュアルやサポートがあるかなど、現場で扱いやすいかも確認しましょう。

それに対して「コード型」は、顧客や業務内容により処理ルールが異なる業務や、IT部門やITに精通した技術者がいる場合、大規模な自動化プロジェクトを進める場合などに使いやすいと感じるツールです。

「ノーコードだから使いやすい」と思いこまず、どんな業務を効率化したいかによって選び方が変わることを知っておきましょう。

連携業務に関わる「対応範囲」

次に、「対応範囲」も見ておきたいのですが、これは何を示すかというと、「連携業務においても効率化に繋がるのかどうか」です。

例えば、「請求書を作成する業務」にRPAツールを導入する際に、請求書の作成自体はスムーズに遂行できるものの、「PDF作成」や「メール送信」に十分に対応できないツールである場合には、結局手作業でPDF化やメール送信を行う手間が発生してしまいます。

業務を行う上で他のアプリやツールをまたいで操作する必要がある場合、連携できるツールかどうかをチェックするようにしましょう。

ツールによって大きく異なる「導入コスト」

さらに、コスト面も判断材料として重要な視点ですので、掘り下げて解説していきます。

初期費用や年間コストは、ツールや目的によって大きく異なります。

低価格のものだと無料〜20万円程度で使えるものから、年間100万円以上のコストがかかるツールも存在します。

ツールの使いやすさや対応範囲だけでなく「社内で何台まで使えるか」や「同時に動かせるロボット数は?」といった点も比べるとよいでしょう。

ツールによってどこまでを自動化できるかは大きく異なるため、判断基準としては「人件費と比較して考える」ことが重要になるでしょう。

一見導入コストが高いなと感じるツールであっても、自動化を活用したい業務における人件費と比べて、導入コストの方が安く算出される場合は大いにあります。

どのツールが「一番優れている」ではなく、どのツールが「自社に合っているか」が大切な判断基準です。

可能であれば無料トライアルやデモを試しながら、導入前にしっかり見極めましょう。

RPAツール製品の比較

では、いくつかのRPAツールを簡潔に比較していきます。

ぜひ各公式サイトなどを確認して、導入検討の参考にしてみてくださいね。

| ツール名 | 導入費用 | 特徴 | 導入におすすめの業務 | 導入におすすめの業種 |

|---|---|---|---|---|

| UiPath | 月額 約6万円~ ※米ドルのレートにより異なる | 高機能・拡張性◎、無料版あり | 定型業務全般(請求書処理・在庫管理など) | 大企業・製造業・金融 |

| Automation Anywhere | 記載なし | クラウド対応・AI連携可能 | クラウド業務・複雑な分岐のある業務 | IT・グローバル企業 |

| Power Automate | 月額 2,248円~ | コスパ高・Microsoft連携◎、無料版あり | Office365操作・ファイル整理・通知連携 | 中小企業・教育機関・Microsoftユーザー全般 |

| RoboTANGO | 月額 5万円~ (初期費用10万円~別途必要) | ノーコード・教育用途にも◎、無料版あり | 勤怠入力・レポート作成 | 中小企業・教育機関 |

| ロボパッドDX | 記載なし | サポート充実・初心者向き | 売上集計・見積書作成 | 中小企業・サービス業 |

| アシロボ | 月額 5万円 (初期費用20万円別途必要) | シンプル操作・コスト抑えめ、無料版あり | 日報作成・定型帳票出力 | 小売・物流・中小企業 |

| EzAvater | 年額 20万円~ | 直感操作・部門導入向き、無料版あり | アンケート集計・Web操作自動化 | マーケティング・人事・総務 |

まとめ

RPAを初めて知る方でもわかりやすいように、基本の解説から主要ツールの特徴・選び方までを解説していきました。

導入したい業務内容や企業体制によって、RPAツールを導入するメリットやツールの選び方が大きく異なってきます。

コストがかかる分、しっかりと活用できるか慎重に考えながらツールの導入を進めていきましょう。

また、弊社ではDX化ツールに関する補助金申請についての代行業務を承っています。

せっかく導入を考えているのであれば補助金を活用することを視野に入れると、より負担なく導入を進めることができるので、よろしければまずは以下の記事を読んでみてくださいね。