運用・保守の仕事は底辺?やりがいを感じない背景と今後の働き方を解説

システム運用保守は、多くの企業のデジタルビジネスを支える重要な基盤です。

しかし、その価値は過小評価されることも多く、その評価からやりがいを感じにくくなっている人も散見されるようです。

本記事では、システム運用保守の実態と、そこに秘められた価値、将来の展望やキャリアについて詳しく解説していきます。

システムの運用・保守の仕事とは?

厚生労働省の「職業情報提供サイト|jobtag」に掲載されている「運用・保守」の仕事は以下の通りです。

サーバー等情報システムがトラブルや不具合で停止することなく安定して稼働するよう運用・管理する。

引用元:職業情報提供サイト|jobtag

これを参考にして、まずは運用・保守の仕事がどのようなものかを解説していきましょう。

開発と保守と運用

SEの仕事には大きく分けて「開発」、「保守」、「運用」の3種類があります。

まずは以下のように簡潔に定義してみます。

開発

クライアントの要望をヒアリングし、システムを新しく作る

保守

既存のシステムをアップデートし、ユーザーが使いやすいようにシステムを改善する

運用

既存のシステム環境(ハードウェアやネットワーク)に異常がないかを監視し、原因を特定する

システムの運用・保守の仕事は、システムを上手く稼働させ続け、ビジネスの継続性を確保する上で必要不可欠な役割を担っています。具体的には以下のような重要な責務があります。

- システムの安定稼働の確保

- セキュリティリスクへの対応

- システムパフォーマンスの最適化

特に注目したいのは、24時間365日のシステム安定稼働の実現や障害の未然防止、迅速な復旧対応が運用・保守の仕事によって成り立っている点です。

また、セキュリティ面では、最新の脅威への対応や脆弱性管理など、システムを守る最前線としての役割を果たしています。

運用・保守の重要性

では、運用・保守の仕事内容について理解したところで、その仕事の重要性とやりがいについて深掘りしていきます。

システム運用・保守の仕事は、システムをリリースした後のクライアントのビジネスに大きく関わります。

そのため、技術力とビジネス感覚の両方が求められる専門職と言えます。

そんな運用・保守の仕事の重要性は、今後さらに高まることが予想されます。詳しく解説していきますね。

- DX化が加速する可能性

- システムの複雑化・大規模化が進む可能性

- セキュリティリスクの増大

DX化が加速する可能性

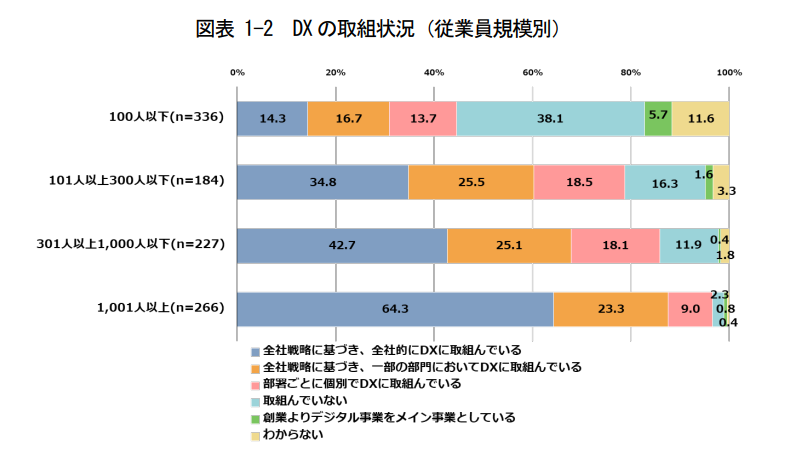

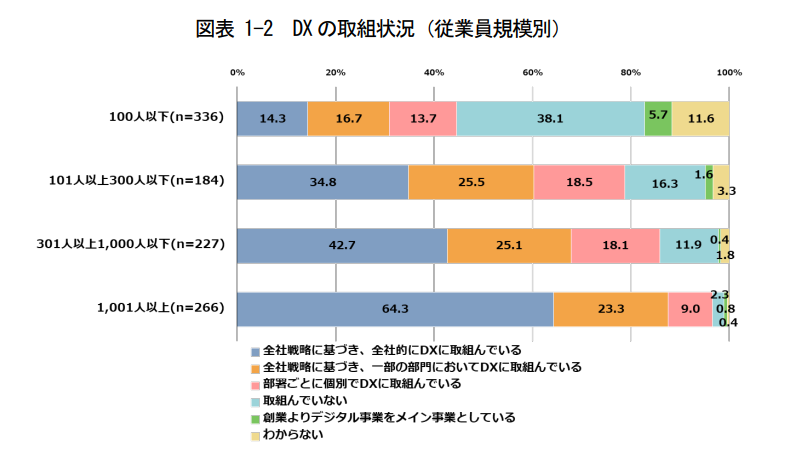

現在、DX化が日本企業においてどの程度進んでいるかを示すデータがありました。以下、引用です。

画像引用元:独立行政法人情報処理推進機構『DX動向2024』

こちらによると、従業員規模が小さな企業ほど現在DX化に取り組んでいない企業が多いことがわかります。

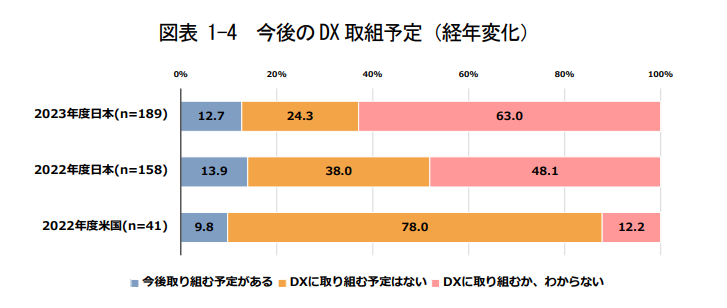

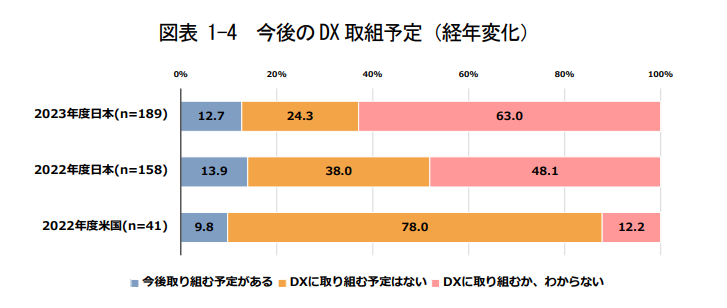

一方で、以下のデータを見ると「DX化に取り組む予定はない」と断言する企業は24.3%、「わからない」と答える企業が63.0%あることがわかります。

画像引用元:独立行政法人情報処理推進機構『DX動向2024』

これにより、今後もDX化が進んでいく可能性が高いことを考えると、DX化の土台となる部分を支える運用・保守の仕事はなくてはならない仕事であり、今後も活躍してほしい職種であることが理解できるかと思います。

システムの複雑化・大規模化が進む可能性

昨今、さまざまな業務がDX化されて便利でスピーディーになっている反面、システムにおいては複雑化したり、大規模化する現象が起きていると言います。

裏付けにもなる、このような記載を見つけました。

現在、システム運用を取り巻く環境は変化が激しく、対応すべきことが非常に多い。たとえば、システムの大規模化・複雑化や、クラウド・アウトソースの委託件数の増加、オフショア・ニアショア・コロナによるリモート環境の広がり、DX・デジタル化による新たな技術への対応、運用部門の人材不足、経営者からのコスト削減指示などだ。

引用元:ビジネス+IT『「もう限界」複雑すぎるシステム運用、仕組みと人材育成の“虎の巻”を公開』

このように、円滑にシステム運用を行う為にはどうしても人材が必要だということがわかります。

また、この記事によると実際にコストや人員を急激に減らしたことでシステム障害が起こる事例が増えているとのことで、人材の確保がいかに重要なのかということが分かりますよね。

セキュリティリスクの増大

また、セキュリティを守る上でも、運用・保守の仕事はとても重要だと言えます。

さまざまな業務でDX化が進むと、どうしてもセキュリティ上の問題は切っても切り離せませんよね。

先日、警視庁からもこのような情報が発信されていました。

組織向けの脅威として一番注意を要するのは「ランサムウェア」でした。

今一度「ランサムウェア」に関する知識・対策を確認しておきましょう。

引用元:警視庁『マルウェア「ランサムウェア」の脅威と対策(脅威編)』

ランサムウェアはコンピューター・ウイルスの一種です。

ランサムウェアが入り込んだ端末に対して、勝手にコンピュータ内を暗号化することにより端末を使用不可にし、元に戻すことと引き換えに”身代金”を要求するサイバー犯罪が発生しているようです。

このようなウイルスやサイバー犯罪は年々増えており、その度に対応を求められます。

そのため、システムの運用・保守は大変重要な役割をしていることが分かります。

システム運用・保守のやりがい

では、実際にやりがいを感じている人はいるのでしょうか?

以下のような考え方をすれば、誇りとやりがいをより感じることができるのかもしれません。

システム運用・保守の仕事は、今後の私たちの仕事・生活の中でなくてはならない存在です。

”花形”と憧れられる仕事も素敵ですが、このように”縁の下の力持ち”として支えてくれる仕事ほど、重要性を感じる人も多いのではないでしょうか。

インフラエンジニアはやめとけ?底辺?

では、「インフラエンジニアや、システム運用・保守が底辺だ」と言われる理由はどこにあるのでしょうか?

その背景と実態に迫ります。

底辺と言われる背景とは

このような記事を見つけました。

上層部や人事部門は平然とこんなことを言う。

「当たり前のことを当たり前にやっていただけでは、評価されないからね」

いったい何様のつもりであろう。ITというものを全く分かっていない。当たり前を守る努力やそのための改善や工夫を評価する。その仕組みやカルチャーなしに、IT組織は正しく成長しない。

引用元:日経XTECH『求められるのは「演技力」や「非を認めない胆力」、そんなIT運用の現場に誰がした』

この記事は、実際にIT運用の現場に勤務したことのある著者がIT現場について綴ったものです。その中には、運用の現場にしか分からない悲痛な叫びが記されていました。

これを読んで思うのは”企業の風土”によって評価が大いに変わってしまうということです。

システム運用・保守の業務自体はとても重要性があってやりがいのあるものでも、評価のされ方によって”底辺”と感じてしまうことがあると考えられます。

また、実際の運用保守には以下のような高度な専門性が求められます。

- 複雑なシステム構成の理解力

- ビジネスプロセスへの深い理解

- マルチベンダー環境での調整力

運用・保守の場合、開発時と違って、システムを実際に動かしている段階で改修を行います。

実際に動いているシステムが、蓋を開ければ開発時から複雑なミスがあったということも考えられるわけです。

運用・保守は不具合の原因を探る必要があるため、このような複雑な事態でも瞬時に理解し、調整する力が求められます。

運用・保守の実態

では、実態はどうなのでしょうか?

前述の記事によると、まだまだ実態として運用・保守の業務を軽視するような企業も存在することがわかりました。

しかし、軽視したところで企業にとってはマイナスになるばかりですし、優秀な人材が残らなくなっていくのも想像に難くないですよね。

システム運用・保守の価値は、以下の3つの観点から評価されます。

ビジネス継続性の確保

- 24時間365日のシステム安定稼働の実現

- 障害の未然防止と迅速な復旧対応

- 業務効率の継続的な改善

セキュリティ対策の実施

- 最新のセキュリティ脅威への対応

- 脆弱性管理と対策の実施

- 突発的なセキュリティ問題への即時対応

コスト最適化への貢献

- システムリソースの効率的な管理

- 予防保守によるコスト削減

- 運用効率化による経費削減

これらを見ても、システムを利用する上でいかに運営・保守が重要な業務なのかがわかるでしょう。

業務に携わる人が誇りをもって働ける社会にしたいものですね。

システム運用・保守のこれから

近年のテクノロジーの進化に伴い、システム運用保守も大きな変革期を迎えています。

主な変化について解説していきます。

AIと運用・保守

近年、どんな業界でもささやかれている”AI化”。システム運用・保守に関しても、当然導入が始まっています。

現在AIによる対応が進んできている業務は、以下の通りです。

- 監視業務の自動化

- AIによる障害予測

- チャットボットによる一次対応

運営・保守の業務において、”人為的なミスが発生しやすい業務”というのが、24時間365日体制でのシステムの管理・監視・対応です。

現段階で、すべての業務を自動化することはできていませんし、今後もやはり”人だからこそ対応できる業務”であることから、業務のすべてをAIが担うのは難しいでしょう。

しかし、AIによって業務が効率的に進められたり、人件費を一部削減することができたりと、より働きやすくなるためのさまざまな可能性が考えられます。

AIとうまく付き合いつつ、人ならではの創造性を活かした働き方が必要になってくるのではと予想しています。

多様化するキャリアパス

では、これからAI化が進んだり、さまざまな企業のDX化がどんどん進む中で、必要になるスキルやキャリアパスについて考察します。

まずは求められるスキルについて見ていきましょう。

求められる新しいスキルセット

- クラウド技術への対応力

- DevOps(デブオプス)の実践

- データ分析能力

ここで言う「DevOps(デブオプス)」とは、”開発担当と運用担当がシステム開発時点から緊密に連携していく手法”のことです。

元々「開発」と「運用・保守」はそれぞれのミッションがあり、お互いにミッションを遂行したいがために対立することがありました。

開発チームにとってのミッションは「クライアントが満足するようなクオリティの高い開発を期限内に完了すること」であり、運用・保守チームにとってのミッションは「ユーザーが快適にシステムを利用し続けられるよう整えること」です。

見ているゴールがそもそも違い、対立してしまうことが、ここから理解できるかと思います。

そのため、開発と運用の両視点で開発を行うこと、すなわち、見るべき対象はクライアントではなくユーザーであることを優先した開発・運用・保守を行っていく必要があります。

また、運用・保守としてどうキャリアを積んでいくかも重要になります。

考えられるキャリアパスは以下の通りです。

多様化するキャリアパス

- 開発系の職種へ転向

- 運用・保守エンジニアのトッププレイヤーへ

- 運用・保守エンジニアのリーダーへ

運用・保守の中にも業務内容がさまざまあるので、一概にそうとは言い切れないのですが、運用・保守で実務経験を積むことにより、少しずつ業務の幅を広げることによって開発にまで携われるようになるケースは珍しくありません。

持っている知識や技術をマルチに使うことのできる人材は重宝されていくでしょう。

それ以外にも、技術力をとにかく上げることでトッププレイヤーになることや、チームを統率するリーダーになることももちろん可能です。

どんなポジションで働くにあたっても「どのように働いていきたいのか」をイメージしながら業務にあたり、日々の勉強と技術磨きを怠らないようにすることが、エンジニアとしてキャリアを積むのに必要なことだと思います。

まとめ

システム運用保守の実態と、そこに秘められた価値、将来の展望やキャリアについて詳しく解説していきました。

システム運用保守は決して「底辺」ではなく、むしろ現代のデジタルビジネスを支える重要な基盤として、その価値は今後さらに高まっていくと考えられます。

弊社セルバはシステム開発会社のため、運用は行っておりません。

しかし、異業種からの転職で、開発未経験からスタートして活躍している社員もいます。

弊社の開発業務にご興味のある方は、採用サイトをぜひご覧ください。

▲画像をクリックして採用サイトに進む

また、「インフラからWeb系に移りたい」など、現在エンジニアとして働いている方で異業種に転職したい方の相談も承っています。

提携する企業から日に300件以上の案件が届くので、転職したいエンジニアの方もお気軽にご相談ください。